12月23日

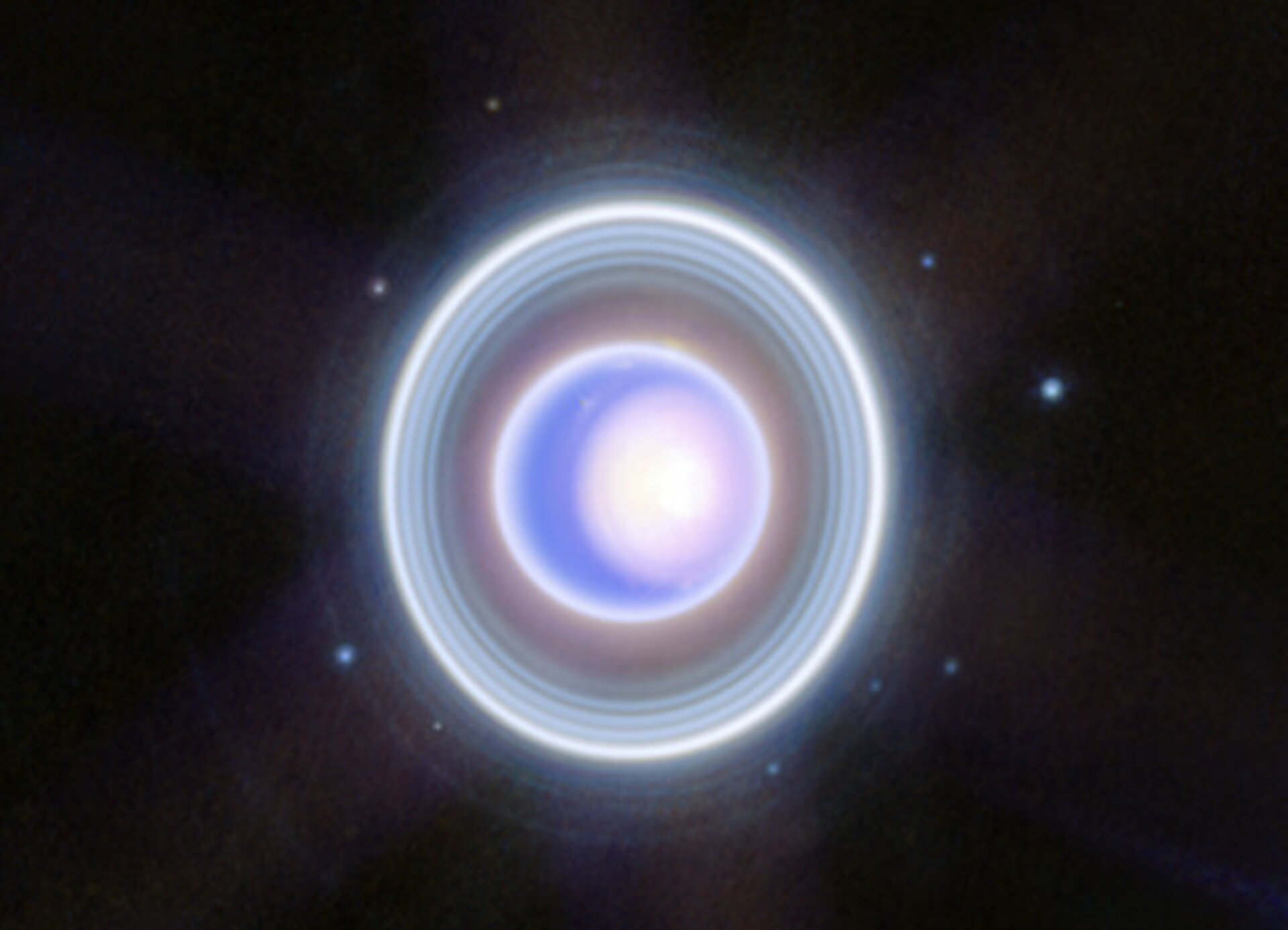

図1 ( C ) NASA, ESA, CSA, STScI.

JWSTの近赤外線観測装置(NIRCam)が捉えた天王星の姿。極冠やリングが鮮明に写っている。また天王星の良く知られる衛星のうち9つがリング周りの青いドットで示されている。これらの名前は2時方向から見て、Rosalind 、 Puck、Belinda、Desdemona、Cressida、Bianca、Portia、Juliet、Perditaである。写真の青色は1.4マイクロメートル、シアン色は2.1マイクロメートル、黄色は3マイクロメートル、オレンジ色は4.6マイクロメートルの波長域の領域を示している。

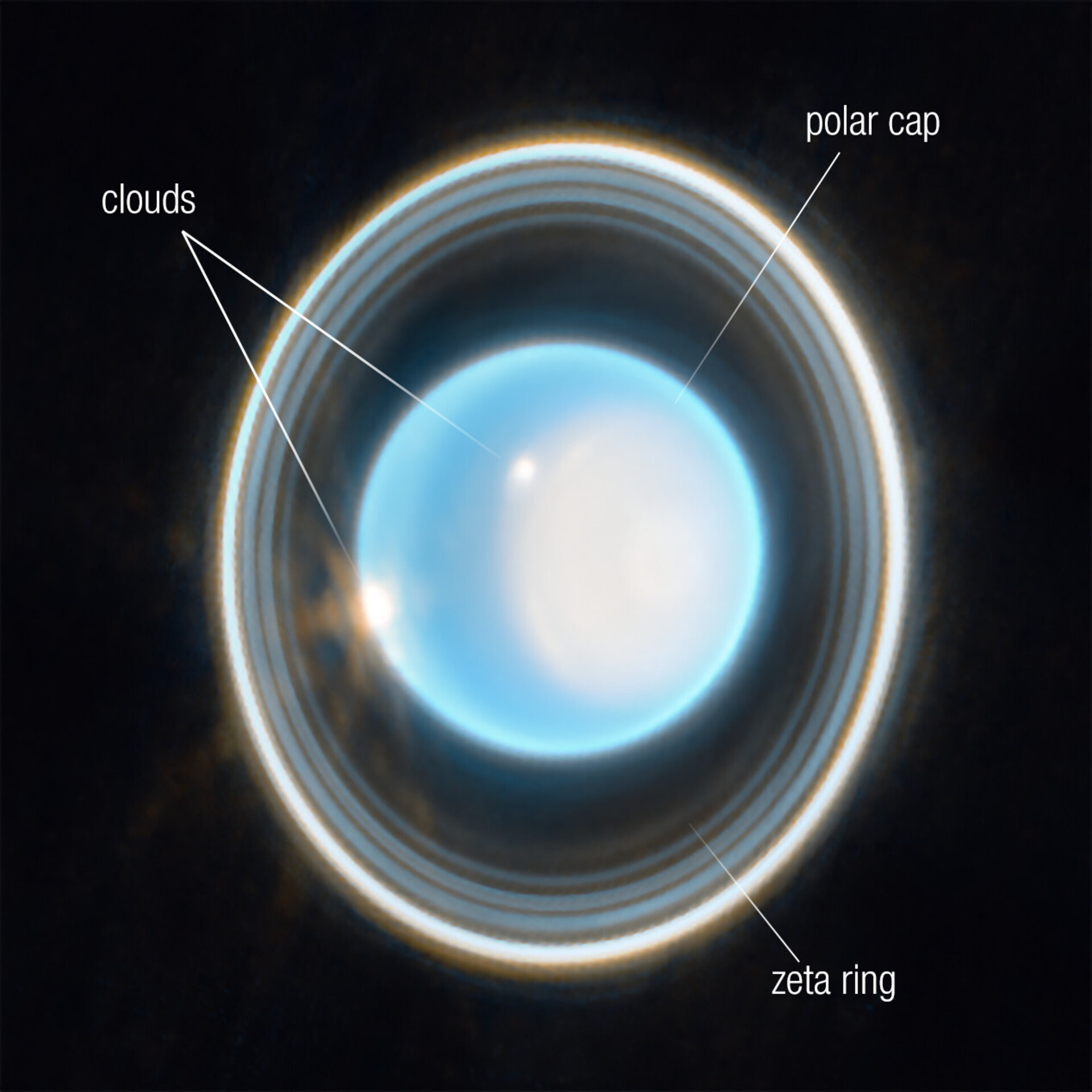

図2 ( C ) NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI).

JWSTのNIRCamによって2月6日に捉えられた天王星の姿。

NASA/ESA/CSAは18日、ジェームズ・ウエッブ宇宙望遠鏡(以下JWST)の近赤外線観測装置(NIRCam)によって撮影された最新の天王星の姿を公開した(図1)。可視光も含めてこれまでに撮影された天王星とは一風違った活動的な天王星の様子がわかる。図1をみると、天王星の台風や大気の様子、極冠(*注1)が鮮明に写し出されるとともに、天王星周りのリングや、衛星も綺麗に写っている。特に天王星周りのリングに関しては、内側と外側にある薄暗くて見つかりにくいリングが写っており、天王星に最も近くてかすかな光しか出さない「ゼータリング」と呼ばれるリングも写し出されている。また衛星はリングの中に存在するものを含めて27個見つかった。

天王星は自転軸が黄道面に対して98度傾いているため、太陽系の中で最も極端な季節を送ることになる。また天王星まわりの衛星は天王星の自転軸と98度傾いた軌道を周回しており、衛星の軌道面が黄道面と一致している。天王星の極地方では太陽が輝き続けるが、残りの部分はほとんど暗闇が続き、21年間に及ぶ冬の時代が続くことになる。また天王星の自転周期は17時間であり、他の惑星と比べて回転が速い。そのためJWSTですら、その姿を全体的なイメージとして捉えることは難しく、台風や大気の特徴、衛星の動きも分単位で変わる。

天王星は可視光で見ると静かで硬さのある青いボールのように見える。しかし今回のJWSTのように近赤外線で見ると、大気の特徴を含めて活動的な天王星の様子がしっかりと写っている。注目すべきはその極冠の姿であり、今年の2月6日に撮影された天王星の画像(図2)と比べて、極冠内部において白く輝く写る部分がしっかりと写し出されるとともに、極冠の底にある黒い線が低緯度側に向けて走っている様子も写っている。天王星が至点に達して極冠が太陽の方向に向くと、太陽光を浴びてその姿が鮮明になる。天王星が至点に次回達するのは2028年であり、天文学者たちはその時に再度天王星の姿を捉えて、極冠の詳細な姿やこれまでとは違う姿が明らかになることを心待ちにしている。

また極冠の南側に複数の台風の姿も写る。この台風は季節や地形要因によりできたものであると考えられている。JWSTデータの解析によって天王星の台風に影響を与える季節や地形要因を解析することによって、天王星の複雑な大気構造が明らかにされることも期待されている。

今回JWSTによる観測が行われたが、今後は人工衛星の打ち上げによって、人工衛星が天王星に近いところまで行き、天王星の重力場や大気の様子の解析を行うことが計画されている。しかし天王星周りの氷やリングへの衝突を避ける工夫が必要であり、計画を実施することは容易ではない。

また天王星の研究は、ここ数十年に渡る同じサイズの太陽系外惑星の発見に役立ってきた。そして天王星と同じくらいのサイズの太陽系外惑星の観測は、それらの惑星がどのような地形をしているか、どのように形成されてきたのかを理解する上で重要なものとなっている。さらにこれらのことを通じて太陽系の全体的な理解が進むことが期待されている。

*注1大気を持つ太陽系の固体天体(惑星・準惑星・衛星)の極域に形成される氷の塊。地球では南極大陸やグリーンランドの氷床を極冠ということができる。