3月21日

千葉大学環境リモートセンシング研究センター近藤特任助教が率いる国際研究グループは20日、東南アジアにおける1980年代から1990年代の強い二酸化炭素(以下、CO2)排出量が2000年代において大幅に緩和されたことを発見したと発表した。その原因は2000年代に強いエルニーニョ現象が発生しなかったことでCO2排出量が抑えられ、生態系によるCO2吸収が増大し、これが土地利用変化(森林伐採・劣化)によるCO2排出を相殺したためであるとしている。本研究は土地利用変化によるCO2排出が、周期的な自然変動によって大きく緩和されたことを世界で初めて示した事例である。

東南アジアは活発に森林伐採が行われ、エルニーニョ南方振動(*注1)の影響を強く受けることから、世界でもCO2排出のホットスポットとして知られている。特に1990年代においては、土地利用変化がより活発になり多くの一次林が伐採された。この結果光合成によるCO2吸収量が減少し、伐採された土地からは土壌微生物による分解から多くのCO2が大気に排出された。

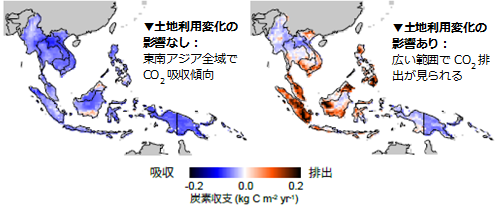

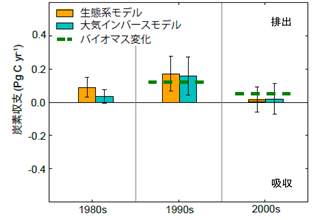

過去に気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次報告書で、世界各地の炭素収支量の推定値が報告された。しかし、東南アジアを含む熱帯地域の炭素収支量には土地利用変化の影響を考慮できていなかった。これに対して本研究では、複数の数値モデル(生態系モデル(*注2)、大気インバースモデル(*注3))を用い過去30年における東南アジアの陸域炭素収支の解析を行い、CO2吸収・排出の変動原因を明らかにした。特に生態系モデルでは土地利用変化の影響が考慮されており、熱帯地域で大気インバースモデルと整合する結果を世界で初めて算出することに成功した(図2)。これらの複数の推定から、1980年代から1990年代にかけて増加したCO2排出量が、2000年代に大きく減少したこと、この減少には気候変動が関係し、特に強いエルニーニョ現象が起こらなかったことがその主要な原因であることが判明した。また2000年代に強いエルニーニョ現象が起こらなかったことにより、光合成を阻害する高温や渇水がなかったことから、生態系によるCO2吸収量が増加し、そのCO2吸収量が土地利用変化によるCO2排出量を相殺したことが明らかになった。

今後は、本研究の手法を他の土地利用変化が活発な熱帯地域(アマゾン、中央アフリカ)に適用することで正確な熱帯地域の炭素収支量を見積もり、森林減少・劣化によるCO2排出量を把握することでよりよい地球温暖化対策を施すことに役立てたいとしている。

注1 赤道太平洋の大気の循環や海水温・海流が連動して変動する自然現象のこと。エルニーニョ現象発生時には、東南アジア域で高温・少雨になりやすい。

注2 陸域炭素循環に関わる個々のプロセスを理論的・半経験的に計算し、炭素収支量を算出する数値モデル。

注3 CO2が陸面・海面から大気に輸送される過程を計算する大気輸送モデルを用いて、大気CO2観測データから陸面・海面の炭素収支を逆推定する数値モデル。

(C) 千葉大学、海洋研究開発機構、国立環境研究所、気象庁

図1 生態系モデルによる東南アジア炭素収支量の空間パターン。推定は1980年-2009年の平均値であり、左は土地利用変化の影響なしの場合、右は影響ありの場合である。

(C) 千葉大学、海洋研究開発機構、国立環境研究所、気象庁

図2:複数の数値モデル・衛星観測データによる炭素収支の年代別変動。1980年代から1990年代にかけて増加したCO2排出量が、2000年代において減少した。